●課題 ・「電源」という用語が混乱含み

・Power Supplyと、等価回路に見える「電源」は意味が異なる。

等価回路はできるだけ「電圧源」「電流源」とダイレクトに言い表すと、Power Supplyのほうはそのままでよいが、

そうすると「電源とインピーダンス」という言い方があいまいになってしまう。「等価電源と等価インピーダンス」と言いたいがくどい。

・困るのは回路理論の本

・最初は電圧源と電流源と言い分けていた

・2ポート回路にはもちろんPower Supplyを書かず

・能動素子の説明で、独立電源、従属電源(VCVS,VCCS,CCVS,CCCS) のような言い方 (大学課程 電気回路)。この場合の「電源」は電圧源と電流源を総称する概念である。

・極論すると、オームの法則が全く成り立っていないところに「電源」があることになる。(軽い非線形をいちいち「電源」というのもおかしい)

・むしろ、そのように混乱が含まれていることと、どのように対処すればよいのか、まで教える必要がある。上記をサマライズすると

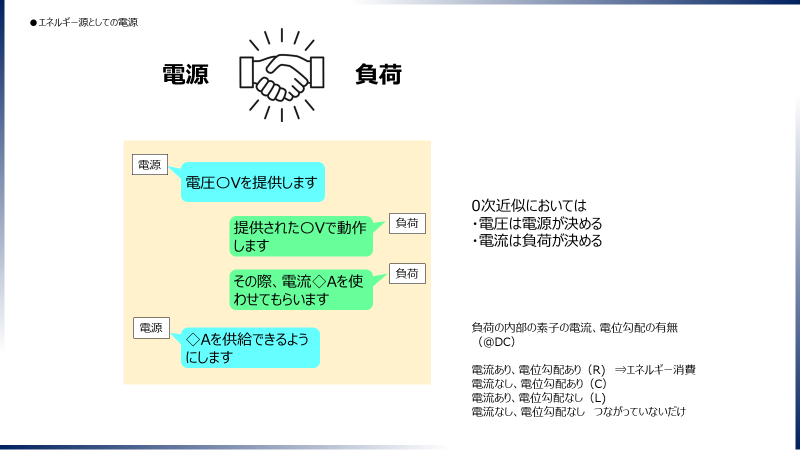

・「狭義の電源」:システムにおける機能としては電力源であり、様々に変動する負荷電流に対しても一定電圧を維持できるように設計される

・「広義の電源」:抽象的な電圧源または電流源まで含む

があって、呼称はやや混乱気味。“共通して言えることは、「オームの法則」に歯向かうような、理想的には電圧一定・電流一定の素子またはブロックを指す” は伝えられる。

文脈から判断してほしい、と。

●電源装置は電流の方向により、3種類 1、2、4象限

●電池にこだわる

・種類 なんで電圧が違うのか

・充電できるのとできないの

・短絡するとなぜいけないのか

・理想電源とはどんなものか

・内部抵抗のモデル ・・ テブナンの定理、コンダクタンスじゃなくて抵抗がいい理由(オームの法則発見の下りin「百万人」

●能動素子にこだわる

・VCVS,VCCS,CCVS,CCCS

・インプリすると、電源とインピーダンスを考える必要がある。

・自ずと非線形

・歪、ミキシング、IM、分数調波・・・「超高速エレクトロニクス」参照