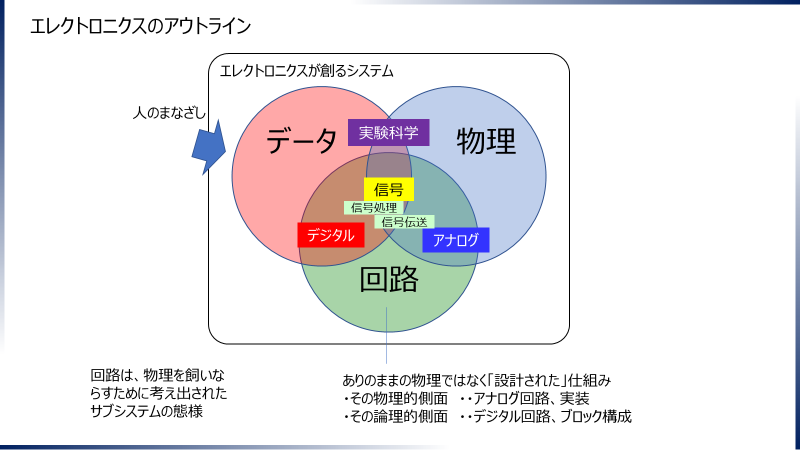

エレクトロニクスが創るシステムに含まれる多様な要素を分類していくと、「データ」「物理」「回路」というカテゴリでくくることができる。これらは相互にオーバーラップする部分があるのでボロメオの環(*)っぽくに表現してみると、エレクトロニクスからのメッセージが聞こえてくるように思える。

観察:

・オーバーラップするところはそれぞれ固有の呼び方がある。

・物理と回路のオーバーラップは「アナログ技術」。

・回路とデータのオーバーラップは「デジタル技術」。

・データ・物理・回路の三者が重なるところに「信号」がある。

・「信号」とはエレクトロニクスが「情報」を伝えるために用いる手段の一つで、物理量やシンボル(例:0/1)を系列化して、そのロジックやダイナミクスを数学的に取り扱うことができるようにした「現象のとらえ方」といえる。

・「アナログ技術」では、電磁気学をシンボリックに取り扱える素子で表現してそのつながりで表現された「回路」でシステムを表す。その回路の電磁気学的振る舞いは微分方程式と回路理論で解明される。その回路のシステムにおける働きは入出力物理量(例:電圧、電流)が微分方程式または伝達関数で記述されるダイナミクスであらわされる。この入出力の物理量の態様を「アナログ信号」と呼ぶ。

・「デジタル技術」は、データを加工するための「回路」でシステムを表す。データは0/1(ビット)の集合で表され、システムの典型的な実現方法として、データの集合は時系列に並べ替えられ、逐次デジタル回路に入力され、所定の処理を経た後逐次出力される。この入出力のデータの態様を「デジタル信号」と呼ぶ。デジタル信号に対しては、ブール代数を基礎とする基本ゲート(NOT,AND,OR)の組み合わせであらゆる論理を表現することが可能であり、さらに記憶手段を併用することにより、アルゴリズム、制御、アナログ信号・回路のシミュレートが可能になっている。これらの要素でコンピュータが構成されることは周知のとおりである。

・回路の仲立ちの有無にかかわらず物理現象をデータ化する技術(サイエンス)もあり、ここでは「実験科学」と称しておく。回路の仲立ちがある場合には、「信号」が明示的に登場する。回路の仲立ちがない場合には、単に物理量の測定データが作成されたといえる(目視で紙と鉛筆・・)。

・「データ」にくくられるものの要件は「人間が認識して意味を再現性良く抽出できること」と緩い制約を課すにとどめておくとしても、昨今はすべてコンピュータが介在するため、ここもやはり0/1、の世界になると言い切ってもよかろう。

(脱線:そうすると、昨今のAIが内部でハンドリングしている情報?は、人間が再現性良く意味を抽出できるとは限らないので「データ」と言えない。「AI」カテゴリは上記とは別に存在することになるだろう)

・「信号」の近傍に「信号処理技術」「信号伝送技術」が位置する。ともに、アナログ、デジタルの両方が関わる技術であり、時代に応じて適材適所で構成される。「信号処理技術」においてアナログ部はFE(フロントエンド)ということがある。「信号伝送技術」ではアナログ技術がかかわる部分をPHY、デジタル技術がかかわる部分をLINKと言ったりする。このほかにも、TX、RX、などよく見かける略語である。

・「システム」であっても「データ」でも「物理」でも「回路」でもない技術および技術カテゴリーがあるかもしれないので、隙間を開けてある。まあ「マネジメント」「事業計画」「知財」「品質」とか言う人がいるだろう(なので先に言っておく、「黙っていてくださいませ」)。

<以下、別系統メモから引っ越し>

・工学領域としての回路技術は広くなりすぎないように定義するとともに、隣接領域を明示する。たとえば計算工学・通信工学・制御工学・電機エネルギー変換工学があろう。その全部を包含すると「エレクトロニクス」に、一部を包含すると「xxエレクトロニクス」になる。回路で熟達してどの分野でも通用するようになる、ということはあり得ない。なぜならば「回路技術」とは「言語」にすぎず、「回路理論」は「文法」にすぎないからである。それを使って何かを表現することができねばならい。一つには「回路技術」そのものを深めることが考えられるが、それは先人がほとんどやってくれており、我々にはそれを使って世の中をよくすることが託されていることを忘れてはならない。したがって、応用分野も想定して取り掛かることが必要。その分野で切磋琢磨して習熟・通用するようになったら、その分野の「xxエレクトロニクス」を自分のものにした、ということができる。応用分野も見据えたキーワードが「回路アーキテクチャ」である。