(歴史に基づいて技術を整理することで、知っていたことと知らなかったことが組み合わさり完備にならないだろうか)

「電気の歴史」という大きいくくりを学んだ後に、「じゃあ回路は・・」と思った瞬間に途方に暮れる。どこに回路技術があるかわからないのである。

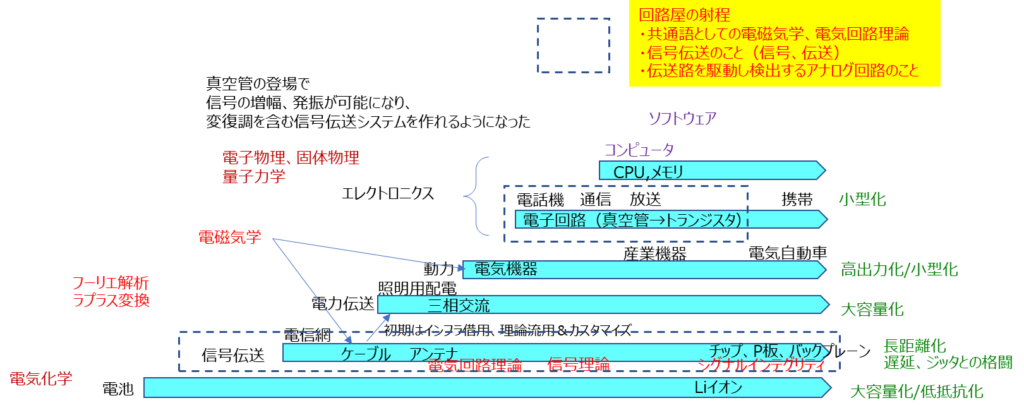

特徴的なカテゴリの黎明期には、必ずそのカテゴリの核となる回路技術があったはず。 →時間軸を表した電気・電子工学技術マップ(案)

簡単な歴史

1)伝送 電気を使って情報を伝送(電信) ・・・海底ケーブルを用いた長距離伝送を目指して回路理論確立 同時代に電磁気学も確立

・最も歴史が長い応用分野が「デジタル通信」なのである。19世紀中ごろ以降、ケーブル網(海底を含む)でモールス信号をやり取りするシステムが構築され、特に軍事情報に使われた。

2)電力 エネルギーの伝送および利用 ・・・白熱電球の発明に動かされ電力網が整備され、さらに動力に使うぞ! →20Cの産業発展、電気自動車

・電信のインフラを使って電力伝送が実現され、強電分野の発展に。ひとたび袂を分かつことになったエレクトロニクスとの再邂逅し、新たな貢献へ。

3)エレクトロニクス1 電子デバイス 電子回路技術 → アナログ回路 増幅・発振 情報伝送のリアルタイム化、無線化

・20世紀の初め、真空管、トランジスタといった電子デバイスを用いる電子回路技術が興り、信号伝送路を駆動するブロック、信号を検出するブロックで能動素子が使われるように。信号を増幅することで長距離伝送が可能になり、電話網が整備。電話は電信とは異なり「リアルタイム」であることが特徴。(これだけではなく、電子回路の他に音声~電気変換効率の高いカーボンマイクの発明などの要素技術や、交換機システムなどの進歩も忘れてはならない。時代はすでにシステムの俯瞰とボトルネックの特定&ブレークスルーな開発を求めていた)

・また、真空管を用いた発振回路が発明され、 RFシステムで必須の連続波を得ることができるようになり、無線通信・放送システムへと道が開けた。(特に軍事産業におけるモチベーションが高く、アンテナ技術の開発なども並行して進められた)

・現代から見ると、この時代に考案された、伝送路に対峙する回路は、信号の振幅を表す物理量そのものを情報として取り扱う「アナログ回路」であり、それ以前の回路は「デジタル回路&デジタル信号伝送」であることが興味深い。

・一方、この他に、振幅と適切な閾値を比較した結果の大小関連情報をブール代数に基づいて取り扱うデジタル回路技術とそれを記憶するメモリ手段が考えられ、こちらは現代のコンピュータを創造した。当初は真空管の故障率の高さが悩ましかった。トランジスタの発明により故障率の問題は解決に向かい、大規模な計算も可能になった。通信用としては、誤り補正などの大規模な計算が伴う宇宙通信など、特殊な(しかして国家予算が付くような)用途で進化した。電話にて実現できているようなリアルタイム用途にはまだ動作速度が不足。

4)エレクトロニクス2 集積回路 → ムーアの法則 → パーソナルデジタル機器 → アナデジ混載 → 通信、放送の高度化

多数のトランジスタを、抵抗素子、容量素子とともに一つの部品の中に入れた集積回路(IC、LSI)の登場によって時代は動く。まずアナログ回路の基本単位とされる増幅器がIC化された。デジタル回路としては、数個の論理ゲートをパッケージに入れたロジックICシリーズに始まり、ゲートアレー、PLDが重宝されるとともに、コンピュータの単位となるマイクロプロセッサ、メモリがIC化された。そして“ムーアの法則“が提唱され、民需も強く意識した微細化競争が激化した。微細化は同時に高速動作化を達成したため、デジタル回路の処理性能は飛躍的に向上し、従来は困難だったデジタル回路によるリアルタイム信号処理が可能になってきた。それに伴い、アナログ回路は、1990年代以降、高性能化したデジタルLSIに組み込むことを想定した上で開発されるようになった。当初はデジタル用のプロセスでアナログ回路を作ることは難しいとされ、Bipolarやアナログ用にTuneしたCMOSプロセスを用いた試作が盛んだったが、1980~90年にR&DされたMOSトランジスタのアナログ応用技術が結実し、2000年代に入ってまず、ADC、PLLなどのデジアナ混載に欠かせない要素回路をデジタル回路と同じトランジスタで作りこむことが一般的となってきた。さらに10年程度遅れて、放送・無線通信機器におけるアンテナ以降のRF部もインダクタを含めてLSIに搭載されるようになり、1990年代からのデジタルTV、Mobile通信、GPSの一般化において小型化、低コスト化が可能にし、デジタル時代を支えているのである。

回路技術の最近の動向としては、3)の初期にはあまり気にされなかった「高速デジタル信号の伝送」がある。ここに1)の長距離伝送で培った技術が活きている。デジタルシステムを構築するにあたっても、電磁気学や高周波を扱う回路理論が重要であり、エンジニアは、あるべき姿を実現するための回路や基板設計技術を習得する必要がある。