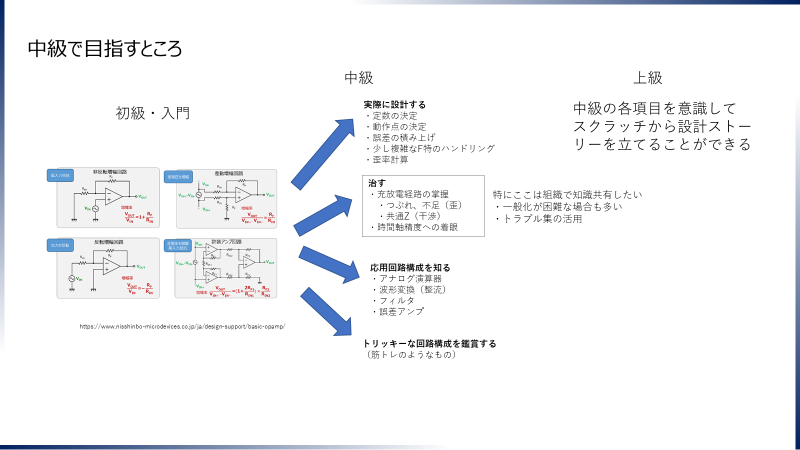

★中級で目指すところ

★なぜOPアンプを学ぶのか?

・電子回路はいろいろな学術の集大成。OPアンプはその縮図。OPアンプを学べば電子回路で必要な知識を一通り学べる

デバイス概論(モデリング)、回路理論、安定性理論、信号理論、歪、ノイズ、誤差、トラブルの様態

(そうなるように講座を設計する )

(オープンループが選好されたり、時間軸要素が強い回路など、OPアンプだけではカバーしきれない領域も明示しておく)

★OPアンプといってもピンキリだが、どこまで学ぶのか?

・初級 “OPアンプ設計においてシミュレーションができる” (回路は指示またはコピースタートで調整少し)

・回路図が作成できる(指示、参考資料活用)

・シミュレーションができる

・通り一遍の特性採取(DC、AC、TRAN)

・仕様項目に対するSim結果を明確にする

・条件振り

・定数調整ができる

・中級 “OPアンプを治せる”

・”治せる”ために、押さえておくべきOPアンプの特徴、着目点

・周波数帯域幅 DCからであること

・精度を追求するものであること(アナログコンピュータの話(下))

・特に、負荷駆動性の作りこみに注意することが必要

(GB積以外を理想のままシステム設計しないように)

・上級 シーケンス動作する回路の中でのOPアンプをとらえて、比較器、A/D変換器を語れるようにする。

・ADCへの道

・比較器として利用

・接続切り替えを伴う時間軸動作の導入

・そしてAD変換器

・上級補遺

・使いこなせる

・“新しいOPアンプの構成/OPアンプを使った回路を発明する”

(超ベテランに「ほう、そう来るか」と言われるレベル)

・AD変換を含む上位システムを設計できる

★知っておいたほうがよい:そもそも、なぜOPアンプが使われるのか

・回路のことあまり知らなくても使えるアナログコンピュータを作りたかった(「演算増幅器」と言われる所以)

・アナログ信号の加減算、定数倍、積分 → 線形微分方程式が解ける

・+乗算 → 非線形微分方程式にも道が開ける

・ミサイルの弾道計算に供することが期待されていた

・直流から使える、かつデバイスで決まるレベルに近い高速性(広帯域)が得られる

FBをかけて特性を制御するという点も2段階に分ける

1) ちょっとFBをかけてゲインを安定化する

2) アンプの素のゲインを必要なゲインとして使うのではなく、精度向上の原資として使い、必要ゲインは帰還率で決める

1)は、ただのアンプのころからも存在した(数値例でその効果を示したい)

2)はアナログ信号演算のニーズの出現で初めて認識されたコンセプトだと言ってよい(まず理屈だけできっちり説明し、数値は演習問題で)

★治すとはどういうことか

(ISO9001の「変更管理」に似ている)

・所望の動作・特性になるよう、構造、素子値を「変更」する。

・変更の影響の程度を、以下の変化で示す

・入出力仕様

・アーキテクチャ

・接続

・バイアス電流

・動作電位

・それでOKである理由を明確にする

・直接の要求事項がある場合

・「要求仕様xxxを満たす」

・直接の要求事項がない場合

・他の要求事項を材料に端的に論証する

★動作電位、バイアス電流関連の典型的な問い

・以下は、過渡応答、ばらつき含めて適切なマージン設計ができているか気にするときの問いだが、トラブルを見つけ出して「治す」のにも有用

・・Trが潰れてないですか?

・・Trの電流が枯れて無いですか?

・・TrがOffとなって帰還ループが切れてないですか?

★備忘

・治すためには的確な全体/部分動作理解が必要で、視点が複雑になる

・・ここを簡単にする方法はないものか

・・・ナレータ/ノレータモデルでどこまで使えるだろうか

・・・・開ループゲインが無くなった場合に使えるのか?